【交感神経・副交感神経】「自律神経」についてかんたんにまとめいていきます。

- 領域:こころとからだのしくみ

- 科目

こころとからだのしくみ - 大項目

からだのしくみの基礎

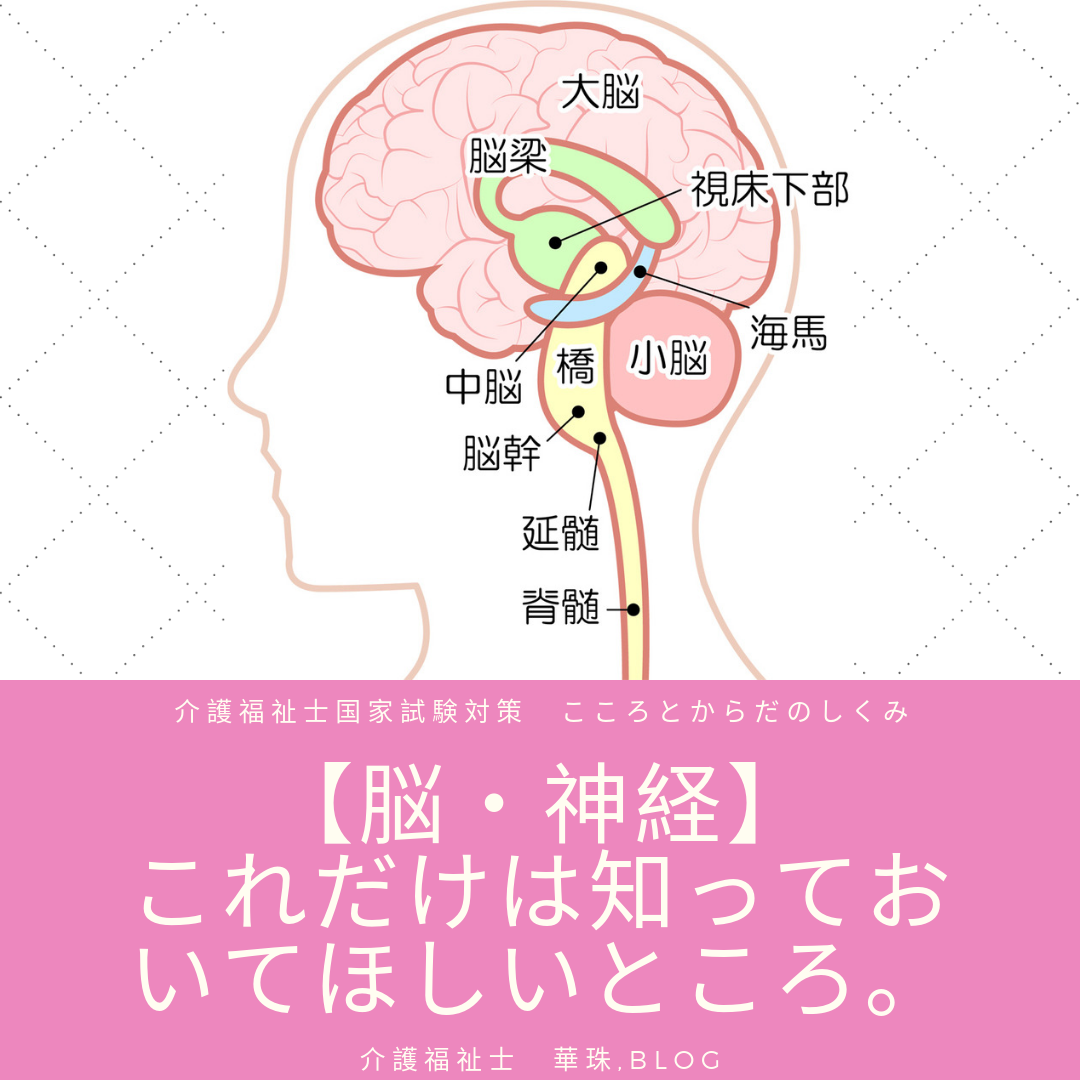

脳については 【脳・神経】 これだけは知っておいてほしいところ。でかんたんにまとめていますので、ご参考になさってください。

介護福祉士国家試験に挑戦

自律神経とは何か?の前に、介護福祉士国家試験の過去問題に触れておきましょう。

第29回 介護福祉士国家試験 「こころとからだのしくみ」

問題 98 副交感神経の作用として、正しいものを 1 つ選びなさい。

1 気道の弛緩

2 血糖値の上昇

3 消化の促進

4 心拍数の増加

5 瞳孔の散大

この問題、解けた方は、ここの科目勉強しなくても良いかもですね(笑)

神経系

| 種類 | 内訳 | 働き |

| 中枢神経 | 脳・脊髄 | 情報に対してどのように反応するかを決定。 |

| 末梢神経 | 自律神経 脳脊髄神経 | 中枢神経に情報をつたえる一方、中枢神経からの指令を身体の各部に送る。 |

神経

「中枢神経」(脳と脊髄)と

体中に張り巡らされている「末梢神経」に分けられます。

末梢神経

意思によって身体の各部を動かす「体性神経」と

意思に関係なく刺激に反応して身体の機能を調整する「自律神経」に分けられます。

自律神経

自律神経は、交感神経と副交感神経の2つに分かれています。

交感神経・副交感神経

交感神経は身体を活発に動かすときに働き、副交感神経は身体を休めるときに働きます。これらが互いにバランスを取りながら身体の状態を調節しています。

おおまかなイメージとしては交感神経は日中で、副交感神経は夜間。

みたいなイメージでいるとわかりやすいかなと思います。

| 交感神経 | 副交感神経 | |

| 方向 | 活動、緊張、攻撃 | 安静 |

| イメージ | 日中 | 夜間 |

| 交感神経優位 | 副交感神経優位 | |

| 瞳孔 | 散大 | 縮小 |

| 血圧 | 上昇 | 下降 |

| 心拍数 | 増加 | 減少 |

| 気道 | 拡張 | 収縮 |

| 消化液の分泌 | 減少 | 増加 |

| 消化管の運動 | 抑制 | 促進 |

| 唾液の分泌 | 減少 | 増加 |

| 尿の生成 | 抑制 | 促進 |

| 呼吸 | 浅い | 深い |

先ほどの問題の解答は3となりますね。

交感神経・副交感神経は直接的でなく、間接的に問われたりもしています。

間接的に問われている過去問題

第26回 介護福祉士国家試験 「こころとからだのしくみ」

問題99 心拍数が減少する要因として、正しいものを1つ選びなさい。

1 精神的緊張

2 怒り

3 体温の上昇

4 睡眠

5 激しい運動

心臓の拍動は自律神経が支配しています。

心拍数は

交感神経が働くと上昇し、副交感神経が働くと減少する。

交感神経はからだを

活動、緊張、攻撃などの方向へ向かわせ、

副交感神経は内臓の働きを高める為

安静の方向へ向かわせます。

そのため、解答は4

関連記事

他にも、違う問われ方をしています。

第28回 介護福祉士国家試験 「こころとからだのしくみ」

問題104 38℃~41℃の湯温での入浴がからだに与える影響として、適切なものを1つ選びなさい。

1 血圧の上昇

2 心拍数の増加

3 膀胱の弛緩

4 消化機能の亢進

5 筋緊張の亢進

38℃~41℃の湯温での入浴は、中温湯といわれます。

中温湯の作用

| 部位 | どうして? | どうなる? |

| 血管 | 拡張 | 血圧低下 |

| 心拍 | 遅くなる | 心拍数減少 |

| 膀胱 | 収縮 | 排尿促進 |

| 消化機能 | 亢進 | 排便・排ガス促進 |

| 筋肉 | 緊張の緩和 身体の負担軽減 | 弛緩 |

ご覧のとおり、副交感神経優位になっています。

入浴によって、リラックスされるためです。

そのため、解答は4

ちょっと混乱しやすいところでいうと、膀胱の弛緩。

膀胱の収縮により、排尿が促進されます。

リラックス=すべて弛緩と覚えると、混乱してしまうので、

リラックス=

- からだを休める

- 内臓の働きを高める

の2つで覚えましょう。

入浴の作用について参考にしてください。

| 効果 | 身体の変化 |

| 温熱作用 | 新陳代謝が活発になる。 |

| 静水圧作用 | 心臓や肺に戻る血液量が増える。(静脈還流) |

| 浮力作用 | からだが軽くなり、リラックスできる。 |

また、こんな問われ方もしています。

第31回 介護福祉士国家試験 「こころとからだのしくみ」

問題 99 唾液腺と唾液に関する次の記述のうち、正しいものを 1 つ選びなさい。

1 副交感神経は唾液分泌を抑制する。

2 唾液分泌は食事摂取時に限られる。

3 耳下腺の導管は口腔底に開口する。

4 唾液には抗菌作用がある。

5 舌下腺は小唾液腺である。

副交感神経優位の場合は、唾液の分泌は増加します。

| 唾液の働き | 唾液腺 |

| 自浄作用 消化作用 緩衝作用 潤滑作用 薬物排泄作用 抗菌作用 など | 小唾液腺 大唾液腺…舌下腺、顎下腺、耳下腺 |

解答は4。

副交感神経の作用も問われるということ。

このような出かた増えるのかなあと感じます。

自律神経失調症

介護福祉士国家試験に直接関わるところではないのですが、知っておいたほうがよいかと思います。

自律神経失調症とは、ストレスなどが原因で、自律神経である交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、正常に機能しないことによって起こるさまざまな症状の総称です。

身体的症状

全身的症状としてだるい、眠れない、疲れがとれないなど、器官的症状として頭痛、動機や息切れ、めまい、のぼせ、立ちくらみ、下痢や便秘、冷えなど多岐にわたります。

精神的症状

- 情緒不安定

- イライラや不安感

- うつなどの症状

が現れることもあります。

原因

- 不規則な生活によって自律神経が興奮し続ける。

- ストレスによる刺激。

- 更年期におけるホルモンの乱れ(更年期障害)。

- 先天的要因。

などが挙げられます。

治療

- ホルモン剤などによる対症療法や睡眠の周期を整える行動療法。

- ストレスのコントロールと生活習慣の改善(規則的な睡眠と食事)。

記事の最後に

日々の業務の中で、ストレスを感じることが多くなることもあります。

私自身は過去、大きなストレスに負けてしまい、仕事を続けることができなくなってしまいました。

「こんな精神状態でこれ以上、ここではたらいていると、利用者さんに大きなケガをさせてしまいます。最悪の場合、殺してしまうかもしれないので、辞めさせてください。」と何度もお願いしても、

『気持ちはわかるんだけど、人もいないし、それは無理だよ』と、なかなか辞めさせてもらえませんでした。

そんな状態で、間で長期休暇をもらい、クリニックにも通いましたが、心はよくならず、何ヶ月も仕事を続け、結局、利用者さんに大きなケガをさせてしまいました。

ケガをさせて、ようやく辞めることができた…

未然に防げたことなのに。

辞めていればこんなことにならなかったのに。

今、辞められなくて悩んでいる方は、退職代行というサービスがあります。

その時知っていれば私は、絶対に利用していた。

同じように辞められなくて悩んでいる方がいれば、絶対に利用したほうが良いです。

ケガや事故を起こさないためにも。

自分と、利用者さんを守るためにも。

本のご紹介

こちらも試験に関係ないですけど、自律神経について学んだら、自分の神経も大事にしたいと思い始めましたので、おもしろそうなものだけ、ご紹介します。

介護福祉士国家試験に再挑戦

今回といていただいた記事内の問題に再挑戦して今回は終わりにしたいと思います。

第26回 介護福祉士国家試験 「こころとからだのしくみ」

問題 98 副交感神経の作用として、正しいものを 1 つ選びなさい。

1 気道の弛緩

2 血糖値の上昇

3 消化の促進

4 心拍数の増加

5 瞳孔の散大

第28回 介護福祉士国家試験 「こころとからだのしくみ」

問題104 38℃~41℃の湯温での入浴がからだに与える影響として、適切なものを1つ選びなさい。

1 血圧の上昇

2 心拍数の増加

3 膀胱の弛緩

4 消化機能の亢進

5 筋緊張の亢進

第31回 介護福祉士国家試験 「こころとからだのしくみ」

問題 99 唾液腺と唾液に関する次の記述のうち、正しいものを 1 つ選びなさい。

1 副交感神経は唾液分泌を抑制する。

2 唾液分泌は食事摂取時に限られる。

3 耳下腺の導管は口腔底に開口する。

4 唾液には抗菌作用がある。

5 舌下腺は小唾液腺である。

お疲れ様でした。

介護福祉士 華珠, プロフィール

関連記事

スポンサーAD

【簡単】美容室・エステのホームページならグーペ!【安い】

コメント

[…] […]

[…] […]

[…] ・精神的なストレス・環境の変化・自律神経の失調 […]

[…] 【交感神経・副交感神経】「自律神経」 […]